Анаксимандр милетский биография. Фалес – кратко. Что такое душа

О его жизни мы почти ничего не знаем. Анаксимандр автор первого философского сочинения, написанного прозой, которое положило начало многим одноименным трудам первых древнегреческих философов. Сочинение Анаксимандра называлось «Пери фюсеос», т. е. «О природе». Подобные названия сочинений говорит о том, что первые древнегреческие философы, в отличие от древнекитайских и древнеиндийских, были прежде всего натурфилософами, физиками (античные авторы называли их фисиологами). Анаксимандр написал свое сочинение в середине VI в. до н.э. От этого сочинения сохранилось несколько словосочетаний и один цельный небольшой отрывок, связный фрагмент. Известны названия других научных трудов милетского философа – «Карта земли» и «Глобус». Философское учение Анаксимандра известно из доксографии.

Апейрон Анаксимандра

Именно Анаксимандр расширил понятие начала всего сущего до понятия «архэ», т. е. до первоначала, субстанции, того, что лежит в основании всего сущего. Поздний доксограф Симпликий, отделенный от Анаксимандра более чем тысячелетием, сообщает, что «Анаксимандр первый назвал началом то, что лежит в основе». Такое начало Анаксимандр нашел в некоем апейроне. Тот же автор сообщает, что учение Анаксимандра основывалось на положении: «Начало и основа всего сущего – апейрон». Апейрон означает «беспредельный, безграничный, бесконечный». Апейрон – средний род от этого прилагательного, это нечто беспредельное, безграничное, бесконечное.

Анаксимандр. Фрагмент картины Рафаэля "Афинская школа", 1510-1511

Нелегко объяснить, что такое апейрон Анаксимандра материален, веществен. Одни древние авторы видели в апейроне «мигму», т. е. смесь (земли, воды, воздуха и огня), другие – «метаксю», нечто среднее между двумя стихиями – огнем и воздухом, третьи полагали, что апейрон – это нечто неопределенное. Аристотель думал, что Анаксимандр пришел в своём философском учении к идее апейрона считая, что бесконечность и беспредельность какой-либо одной стихии привела бы к ее предпочтению перед тремя другими как конечными, а потому свое бесконечное Анаксимандр сделал неопределенным, безразличным ко всем стихиям. Симпликий находит два основания. Как генетическое начало апейрон должен быть беспредельным, дабы не иссякнуть. Как субстанциальное начало апейрон Анаксимандра должен быть беспредельным, дабы он мог лежать в основе взаимопревращения стихий. Если стихии превращаются друг в друга (а тогда думали, что земля, вода, воздух и огонь способны друг в друга превращаться), то это означает, что у них есть нечто общее, что само по себе не является ни огнем, ни воздухом, ни землей, ни водой. А это и есть апейрон, но уже не столько пространственно безграничный, сколько безграничный внутренне, т. е. неопределенный.

В философском учении Анаксимандра апейрон вечен. По сохранившимся словам Анаксимандра мы знаем, что апейрон «не знает старости», что он «бессмертен и неуничтожим». Он находится в состоянии вечной активности и вечного движения. Движение присуще апейрону как неотделимое от него свойство.

Согласно учению Анаксимандра, апейрон – не только субстанциальное, но и генетическое начало космоса. Из него не только состоят все в сущности в своей основе, но и все возникает. Анаксимандрова космогония принципиально отличается от вышеизложенных космогонии Гесиода и орфиков , которые были теогониями лишь с элементами космогонии. У Анаксимандра никаких элементов теогонии уже нет. От теогонии остался лишь атрибут божественности, но только потому, что апейрон, как и боги греческой мифологии , вечен и бессмертен.

Апейрон Анаксимандра сам все из себя производит. Находясь во вращательном движении, апейрон выделяет из себя такие противоположности, как влажное и сухое, холодное и теплое. Парные комбинации этих главных свойств образуют землю (сухое и холодное), воду (влажное и холодное), воздух (влажное и горячее), огонь (сухое и горячее). Затем в центре собирается как тяжелейшее земля, окруженная водной, воздушной и огненной сферами. Происходит взаимодействие между водой и огнем, воздухом и огнем. Под действием небесного огня часть воды испаряется, и земля выступает частично из мирового океана. Так образуется суша. Небесная сфера разрывается натри кольца, окруженных плотным непрозрачным воздухом. Эти кольца, говорит философское учение Анаксимандра, подобны ободу колеса колесницы (мы скажем: подобны автомобильной шине). Они полые внутри и наполнены огнем. Находясь внутри непрозрачного воздуха, они невидимы с земли. В нижнем ободе множество отверстий, сквозь которые просматривается заключенный в нем огонь. Это звезды. В среднем ободе одно отверстие. Это Луна. В верхнем также одно. Это Солнце. Время от времени эти отверстия способны полностью или частично закрываться. Так происходят солнечные и лунные затмения. Сами ободы вращаются вокруг Земли. С ними движутся и отверстия. Так Анаксимандр объяснял видимые движения звезд, Луны, Солнца. Он искал даже числовые отношения между диаметрами трех космических ободов или колец.

Эта данная в учении Анаксимандра картина мира неверна. Но все же поражает в ней полное отсутствие богов, божественных сил, смелость попытки объяснить происхождение и устройство мира из внутренних причин и из единого материально-вещественного начала. Во-вторых, здесь важен разрыв с чувственной картиной мира. То, как мир нам является, и то, что он есть, не одно и то же. Мы видим звезды, Солнце, Луну, но не видим ободов, отверстиями которых являются и Солнце, и Луна, и звезды. Мир чувств должен быть исследован, он лишь проявление действительного мира. Наука должна пойти дальше непосредственного созерцания.

Античный автор Псевдо-Плутарх говорит: «Анаксимандр... утверждал, что апейрон – единственная причина рождения и гибели». Христианский теолог Августин сетовал на Анаксимандра за то, что тот «ничего не оставил божественному уму».

Диалектика Анаксимандра выразилась в учении о вечности движения апейрона, о выделении из него противоположностей, об образовании четырех стихий из противоположностей, а космогония – в учении о происхождении живого из неживого, человека от животных, т. е. в общей идее эволюции живой природы.

Учение Анаксимандра о происхождении и конце жизни и мира

Анаксимандру принадлежит также первая глубокая догадка о происхождении жизни. Живое зародилось на границе моря и суши из ила под воздействием небесного огня. Первые живые существа жили в море. Затем некоторые из них вышли на сушу и сбросили с себя чешую, став сухопутными. От животных произошел человек. В общем все это верно. Правда, человек, по учению Анаксимандра, произошел не от сухопутного животного, а от морского. Человек зародился и развился до взрослого состояния внутри какой-то громадной рыбы. Родившись взрослым (ибо ребенком он не мог бы выжить один без родителей), первочеловек вышел на сушу.

Эсхатология (от слова «эсхатос» – крайний, конечный, последний) – это учение о конце мира. В одном из сохранившихся фрагментов учения Анаксимандра сказано: «Из чего происходит рождение всего сущего, в то же самое все исчезает по необходимости. Все получает возмездие (друг от друга) за несправедливость и согласно порядку времени». Слова «друг от друга» потому стоят в скобках, что они в одних манускриптах есть, а в других их нет. Так или иначе, по этому фрагменту мы можем судить о форме анаксимандрова сочинения. По форме выражения это не физическое, а правовое и этическое сочинение. Отношение между вещами мира выражено в этических терминах.

Этот фрагмент учения Анаксимандра вызвал немало различных истолкований. В чем вина вещей? В чем состоит возмездие? Кто перед кем виноват? Те, кто не принимает выражение «друг от друга», думают, что вещи виновны перед апейроном за то, что они из него выделяются. Всякое рождение есть преступление. Все индивидуальное виновно перед первоначалом за то, что покидает его. Наказание же состоит в том, что апейрон поглощает все вещи в конце срока мира. Те же, кто принимает слова «друг от друга», думают, что вещи виновны не перед апейроном, а друг перед другом. Третьи же вообще отрицают возникновение вещей из апейрона. В греческой цитате из Анаксимандра выражение «из чего» стоит во множественном числе, а потому под этим «из чего» не может подразумеваться апейрон, а вещи рождаются друг из друга. Такое истолкование противоречит анаксимандровой космогонии.

Вероятнее всего полагать, что вещи, возникая из апейрона, виновны друг перед другом. Их вина состоит не в рождении, а в том, что они нарушают меру, в том, что они агрессивны. Нарушение меры есть разрушение меры, пределов, что означает возвращение вещей в состояние безмерности, их гибель в безмерном, т. е. в апейроне.

В философии Анаксимандра апейрон самодостаточен, ибо он «все объемлет и всем управляет».

Анаксимандр как ученый

Анаксимандр был не только философом, но и учёным. Он ввел в употребление «гномон» – элементарные солнечные часы, которые были известны ранее на Востоке. Это вертикальный стержень, установленный на размеченной горизонтальной площадке. Время дня определялось по направлению и длине тени. Самая короткая тень в течение дня определяла полдень, в течение года – летнее солнцестояние, самая длинная тень в течение года – зимнее солнцестояние. Анаксимандр построил модель небесной сферы – глобус, начертил географическую карту. Он занимался математикой и «дал общий очерк геометрии».

Большое значение имеет обстоятельство, что положения Фалеса не превратились в догму, в которую можно верить или не верить, а послужили началом дискуссии о первооснове мира. Критическое отношение к чужим мнениям, желание пропустить их через призму собственного сознания – большое достижение греческой философии. Первым спорщиком стал ученик и друг Фалеса Анаксимандр. Многие положения его учителя не могли его устроить, он их переосмыслил и первым из европейцев решился написать и обнародовать свои познания о природе. Суть учения Анаксимандра о первооснове всех вещей можно свести к следующему: ни один из видимых четырёх элементов не может претендовать на звание первоосновы. Первоэлементом является находящийся вне восприятия наших органов чувств апейрон («бесконечное»), вещество, среднее между огнём, воздухом, водой и землёй, в котором содержатся элементы всех этих веществ .

В нём заключаются все свойства других веществ, например, тепло и холод, в нём едины все противоположности (позднее Гераклит развил это положение Анаксимандра в закон единства и борьбы противоположностей, унаследованный от него Гегелем и Марксом). Неотъемлемым свойством апейрона является бесконечное движение, в первую очередь круговращательное. В качестве примера круговращательного движения древним представлялась смена дня и ночи, объясняемая ими как вращение солнца, луны, звёзд вокруг Земли. Под влиянием этого вечного движения бесконечный апейрон разделяется, противоположности выделяются из существовавшей ранее единой смеси, однородные тела движутся друг к другу. Самые крупные и тяжёлые тела при вращательном движении устремляются к центру, где сбиваются в комок, так образуется находящаяся в центре Вселенной Земля. Она недвижима и находится в равновесии, не нуждаясь ни в каких подпорках, так как равноудалена от всех точек Вселенной (у Фалеса Земля опирается на воду. Но тогда возникает вопрос, на чём покоится вода, и вопрос об опоре становится неразрешимым. Анаксимандр же попросту устраняет данный вопрос). В подтверждение своей мысли Анаксимандр приводит два примера:

1) если поместить просяное зерно в надувной пузырь, а затем надуть его, то зерно окажется неподвижным во взвешенном состоянии в центре пузыря; «так и земля, испытывая толчки воздуха со всех сторон, пребывает неподвижно в состоянии равновесия в центре [космоса] ».

2) Если к одному времени привязать верёвки и тянуть их с равной силой в разные стороны, то тело окажется недвижимым. Таким образом, Анаксимандр как бы предвосхищает закон всемирного тяготения, понятие тяжести для него вовсе не означало падение вниз.

Более лёгкие частицы воды, по мнению Анаксимандра, ранее окутывали Землю единым водяным покровом, который в настоящее время значительно уменьшился вследствие испарений. Воду опоясал воздушный слой, которую в свою очередь обняла собой огненная сфера. Последняя не представляет собой единого целого, так как раздробилась в силу круговращения. Такова картина мироздания. Кроме того, всё материальное обречено на гибель вследствие всё того же вечного движения. Невозникшей и неуничтожимой Анаксимандру представлялось только первовещество апейрон, из которого всё возникло и в которое всё должно вернуться. Возникновение и развитие мира Анаксимандр считал периодически повторяющимся процессом: через определённые промежутки времени мир поглощается окружающим его беспредельным началом, а затем возникает вновь. Позднее стоики, унаследовавшие многие положения учения Анаксимандра через посредство Гераклита, добавили, что Вселенная через определённые участки времени должна сгорать в огне, образующем её внешний слой.

По утверждению П. Таннери Анаксимандр был естествоиспытателем, строящим представление о космосе, основываясь на природных законах. Он, подобно физикам Нового времени, вывел картину мира, осмысливая простые опытные модели, обобщая модель центробежного движения. Только, в отличие от учёных Нового времени, он располагал меньшими опытными данными, которые ему пришлось возмещать гениальными догадками. Впрочем, учение Анаксимандра аналогично гипотезе Канта – Лапласа о возникновении небесных тел из туманностей благодаря вращательному движению.

Однако, как и Фалес, Анаксимандр не был свободен от мифологических корней, от идейного наследия своего времени. Как в учении Фалеса о происхождении мира налицо параллели с мифом, изложенным в «Илиаде», так и учение Анаксимандра сходно с космогонией только не Гомера, а с «Теогонией» Гесиода. Апейрон имеет свой аналог, как вода Фалеса – божество Океан, им является Хаос, первоэлемент, существовавший тогда, когда кроме него ничего ещё не было, из которого происходит всё остальное. Хаос – это беспорядочная смесь, из которой впоследствии выделяются боги и элементы, приводя мир в порядок. Из Хаоса рождаются Гея (Земля), Тартар (недра Земли), затем бог любви Эрос, Ночь и Эреб (мрак), День и Эфир (свет), Уран (небо), горы, моря, Океан. Но Анаксимандр не просто видоизменяет схему происхождения мира, изложенную Гесиодом, он её творчески перерабатывает, вводя совершенно новые положения. У Гесиода все вышеперечисленные понятия персонифицированы, это всё божества, имеющие своё личное имя. Есть божества мужские, есть божества женские, они, как люди, друг от друга производят потомство. Вопрос о том, что думал Анаксимандр о богах, мы затронем позже. Пока же следует заметить, что все описываемые им элементы – огонь, воздух, вода, земля – это порождения апейрона, они материальны, а не человекоподобны. У Гесиода одно поколение богов сменяет другое, апейрон Анаксимандра вечен. Вообще, Анаксимандр первым приходит к мысли о том, что материя существует вечно во времени и бесконечно в пространстве. Следует сказать, что греческое слово «JО –B,4D@<» означает «бесконечное», милетский мыслитель использовал его не в качестве имени существительного, но как имя прилагательное, эпитет для первовещества, каким нам представляется материя. Другая заслуга Анаксимандра в том, что он первым уделил большое внимание движению как причине преобразования материи вместо описания природы как статичной, неподвижной. Этим он заложил основы дальнейшего развития греческой философской мысли. Если мыслители милетской школы основное внимание уделяли поиску первовещества, то для следующего поколения философов на первый план выходят вопросы движения. Гераклит, Анаксагор, Эмпедокл в основном задумываются не над тем, как устроен материальный мир, но почему он изменяется, какие силы производят в нём изменения, почему материя принимает ту или иную форму.

Ещё больше сходства можно обнаружить у Анаксимандра с некоторыми из космогонических учений орфиков. Например, Орфею, установителю особого вероучения и религиозных обрядов и учредителю названной по его имени секты, приписывали взгляд, что «сначала был вечный, беспредельный, нерождённый Хаос, из которого возникло всё. Этот Хаос … - не тьма и не свет, не влажное и не сухое, не тёплое и не холодное, но всё вместе смешанное; он был вечно, единый и бесформенный». Потом случайно, само по себе происходит разделение единой и более чистой материи на 4 элемента. Далее, согласно воззрениям некоторых из орфиков, вследствие веса и плотности, под действием тяжести земля удалилась вниз как осадок. Вслед за ней стекла вниз вода и всплыла над землёй. Самое верхнее место занял огонь или эфир, а между ним и Землёй образовался воздух. То есть всё мироздание предстаёт в качестве слоёного пирога, созданного из 4 элементов. Другие орфики пришли к мысли о концентричности мироздания. Согласно им, верховный бог Зевс охватил «всё вокруг неизречённо-огромным эфиром, в середине его – небо, в нём – Земля безграничная, в нём – море» . То есть получилась почти такая же картина, как у Анаксимандра, только последний поменял местами твёрдую землю и жидкую воду. Хотя уровень водоёмов и ниже уровня суши, но все они имеют твёрдое дно. Таким образом, Анаксимандру вовсе не нужно было самому изобретать все составные части своего учения о мире, можно было заимствовать целые блоки из идейного наследия предшествующих теологов, лишь прилаживая их друг к другу, создавая из них единое целое и отсекая оказывающиеся ненужными лишние части. За бортом оказались не прельстившие «фисиолога» рассуждения о душе, о мистериях, длинная и запутанная история о происхождении богов. Кстати, из орфического колодца мудрости черпали воду и другие современные Анаксимандру мыслители: Ферекид, Пифагор, Ксенофан, Эмпедокл.

М. Д. Уэст, занимавшийся поиском аналогов концепции Анаксимандра в космологических построениях народов Востока, заявил, что данный мыслитель заимствовал из них ряд положений. Идея единства и борьбы противоположностей вполне может восходить к дуализму иранской религии, в которой два близнеца добрый бог Ормузд и злой Ариман рождаются из семени воплотившегося в ограниченный твердью космос Времени, а затем ведут между собой борьбу по правилам, установленным Временем. У Анаксимандра также противоположные вещества (огонь и земля) и свойства (тёплое и холодное) выделяются из единого апейрона. Опять же, налицо как сходство, так и различие. Иранцы в качестве противоположностей подразумевали религиозно-этические понятия вселенского добра и зла, мыслитель из Милета – чисто физические субстанции и их свойства. Как и в случае с Хаосом Гесиода, мифологические предания, изыскания теологов служат отправной точкой, с которой начинается полёт мысли греческого исследователя. Он оказывается в состоянии синтезировать по своему выбору отдельные положения как греческой, так и восточной мифологии, переосмыслить доставшееся ему идейное наследие и применить его к своей тематике – исследованию природы, возможно, используя метод аналогии.

Ещё один пример заимствования Анаксимандром идей из мифологической базы народов Востока можно найти в Библии. В книге Иова содержится постулат, может быть заимствованный из вавилонской или какой-либо другой древневосточной космологии, о том, что Земля не покоится ни на какой основе, а повешена «ни на чём», парит в пространстве. Однако в Библии этот постулат приводится бездоказательно. Анаксимандр приходит к такому же выводу, но разворачивает при этом систему доказательств, обосновывая своё положение с помощью рациональных доводов. Ему недостаточно воспринимать то или иное положение на веру, требуется их переосмыслить, отнестись к нему критически.

В настоящее время исследователи по-разному характеризуют деятельность Анаксимандра. Одни считают его первым европейским учёным, Лапласом древности, другие – синтезатором мифологического наследия и творцом своеобразного религиозного учения, наподобие его современника Ферекида Сиросского. Суждения расходятся по вопросу о том, что было главной основой построений Анаксимандра – наблюдения за природой или переосмысление мифов? Вероятно, свою роль сыграли оба эти источника знаний греческого мыслителя. Во всяком случае, заслуги Анаксимандра как одного из основателей европейской философии сейчас никто не отрицает.

По иному было в древности. Мыслители того времени или вовсе не упоминали имени Анаксимандра, или выступали с критикой его идей. Как и в случае с Фалесом, первым критиком Анаксимандра стал его ученик Анаксимен. Так получалось, что представитель каждого нового поколения философов пересматривал положения своих предшественников и на их основе создавал что-то своё собственное. Анаксимен был поборником простоты, первым стал излагать философские идеи не вычурными стихами, понять которые мог далеко не каждый, а безыскусной и всем доступной прозой. Основные идеи своего учителя он разделял, но решил их тоже упростить. По мнению Анаксимена, также существует неограниченная во времени и пространстве материя, что все вещи созданы из одного первовещества, в которое они, в конечном счёте, снова преобразуются. Только этим веществом является вовсе не апейрон, который никто и никогда не видел. Анаксимандр напрасно изобретал что-то несуществующее, первооснова всех вещей реально существует, каждый может её наблюдать, это один из четырёх первоэлементов, им является воздух. Находясь в однородном и недвижимом виде, воздух, как и апейрон Анаксимандра, неосязаем. Но стоит ему прийти в движение, и мы ощутим его в качестве ветра. Стоит ему преобразоваться в другие вещества, и он становится виден. Именно из-за неосязаемости воздуха, его схожести с абстрактным апейроном, скорее всего, Анаксимен и признал его первоосновой всех вещей. Кроме того, он мог руководствоваться такими соображениями, что воздух – самый распространённый и самый подвижный элемент. Земля, огонь и вода являются только как бы островками, со всех сторон окружёнными воздушным океаном, который, кроме того, заливает собой все пустые промежутки, проникает во все поры другого вещества и омывает его отдельные частицы. Да и животные с растениями не могут жить без воздуха.

Вращение небесных тел, которое Анаксимандр называл причиной возникновения всех вещей, Анаксимен признавал («небо – это вращающийся свод»), хотя и считал его вторичным, говоря, что «светила совершают повороты, отбрасываемые вспять сжатым и сопротивляющимся воздухом» . Непонятно только, почему светила движутся по кругу, а не взад-вперёд. Впрочем, это не единственное противоречие, которое породил в своих изысканиях Анаксимен. Очевидно лишь то, что он на первый план выдвигал понятия разреженности и плотности первовещества, которым для него был воздух. «Разрежаясь, [воздух] становится огнём, сгущаясь – ветром, потом облаком, [сгустившись] ещё больше – водой, потом землёй, потом камнями, а из них – всё остальное» . Процесс образования из воздуха облаков, а затем и земли сходен, по его мнению, с валянием шерсти, из которой образуется войлок. Идея плотности – большая заслуга Анаксимена, воспринятая современной наукой. Следует напомнить, что Анаксимандр видел различие между четырьмя основными элементами в размере и весе составляющих их однородных частиц. Современная физика же, вслед за Анаксименом, считает, что газы, жидкости и твёрдые тела различаются друг от друга по расстоянию между составляющими их частицами (атомами, молекулами), то есть по их плотности. Но предвидение Анаксимена относится не только к области физики, но и к философии. Он, в сущности, открыл закон перехода количества в качество, унаследованный от него многими современными мыслителями, в том числе Гегелем и Марксом. Скопление большого количества частиц у Анаксимена приводит к превращению жидкости в твёрдое тело, а уменьшение их количества – в газ.

Из какого мусора приходится строить здание истории ранней античной науки! Греки, словно дети, жили сегодняшним днем, нимало не заботясь о передаче знаний, довольствуясь мифами. Даже о микенской культуре (закат которой описан Гомером) они не помнили, с нашей точки зрения, самого основного: ее крепостные стены именовали «циклопическими постройками», будучи уверенными, что их сложили сказочные великаны - циклопы, а о крито-микенской письменности просто не знали. Лет через двести после появления новой письменности записали Гомера и Гесиода, а остальных своих ранних поэтов и всех ранних прозаиков не сохранили. Что уж говорить о трудах натуралистов! (А все потому, что у древних греков еще не было дистанционного образования от http://www.kartaznaniy.ru/)

Уже Аристотель, первый историк науки, имел довольно смутное представление о взглядах , а следующее поколение умудрилось потерять и половину трудов Аристотеля. Изречениями Фалеса исписывали стены, но нет никаких сведений о том, была ли у него школа, и единственный его ученик, чье имя дошло до нас, известен нам еще меньше, чем Фалес. Речь идет о великом Анаксимандре, именуемом иногда первым физиком. Правда, сочинение Анаксимандра «О природе» (первый научный труд в прозе) побывал в руках «отца наук, но им не изложен. Возможно, Аристотель полагал достаточным, что это сделали его ученики: Теофраст в своих «Мнениях физиков» и Эвдем в «Истории астрономии» и «Истории геометрии». Однако история науки никогда не была популярной, и все эти книги утрачены, а потому их мы тоже знаем лишь по «фрагментам»» Вот один из них:

Теон Смирнский, через Деркиллида, из «Истории астрономии» Эвдема: «Анаксимандр полагает, что Земля - парящее тело и движется вокруг центра космоса. Как это? Учитель еще уверял, будто Земля - плоский диск, плавающий в Океане, а ученик уже знает то, что утверждали лишь в поздней античности, да и то - единицы? Быть не может!

Не может и не было. Так выглядит мысль великого мудреца, дошедшая к нам через четвертые руки, а от Аристотеля (и от других авторов) мы знаем, что Анаксимандр полагал Землю неподвижно висящей в центре мироздания. Вот это реально, хоть и удивительно тоже: как додумался он до того, до чего не дошли мудрецы Востока за три тысячи лет?

О , великом астрономе XVI века, заявившем, что Земля обращается вокруг Солнца, любят говорить, будто тем самым он «бросил Землю в небо». Ну, положим, он сказал это отнюдь не первым (путаница, о которой уже говорилось в прошлых статьях: акт усвоения общество запомнило как акт открытия). Но главное даже не в том. Главное, что Землю тогда полагали небесным телом буквально все, кто имел отношение к науке, в том числе и богословы. Уже давным-давно господствовала система Птолемея, согласно которой Земля - шар, неподвижно висящий в центре мира. И, между прочим, задолго до Коперника все знали, что земной шар точно так же загораживает солнечные лучи во время лунного затмения, как лунный шар - во время солнечного.

И если уж говорить метафорами, бросил Землю в небо тот, кто первый заявил, что она ни на чем не держится, что она висит в пространстве, что она - небесное тело. А это и был Анаксимандр.

Хочется рассказать о нем, как о Фалесе: что он сделал заведомо, о чем мы можем догадываться, а что ему приписывалось зря, от незнания. Однако с Фалесом повезло: фрагменты о нем, довольно многочисленные, в основном легко высвечивают непротиворечивую схему. (В мусоре - обломки, по ним можно восстановить облик статуи.)

Увы, с Анаксимандром, как и со многими другими, так не выходит; некоторые фрагменты грубо противоречат либо друг другу, либо историческим реалиям, а иные просто непонятны. Большинство их дошло до нас от раннехристианских авторов, не понимавших и не желавших понимать «язычников». Красноречивы сами названия этих сочинений: «Против ересей», «Опровержение всех ересей», «Осмеяние языческих философов», «Лечение эллинских недугов». Представьте, что вам надо усвоить суть христианства по «Забавному Евангелию» Л. Таксиля, из которого вдобавок изъяты все дословные цитаты. (Вот был бы мусор, так мусор!)

Первое побуждение - просто бросить дело: ну нет средств понять, и все тут. Мало ли кого мы не знаем! Так почти все историки науки и поступают. Но вряд ли это правильно - таких, как Анаксимандр, в самом деле мало. Именно «он изменил воззрение на природу вещей». И сказал это Августин - богослов, знавший об Анаксимандре меньше, чем знаем мы. А потому попробуем.

Анаксимандр родился около -610 года в Милете, прожил примерно 55 лет и умер, возможно, в один год с учителем. Как и Фалес, он занимался всем на свете - путешествовал (жил в ), был не чужд государственной деятельности (основал одну из милетских колоний), предсказывал природные явления (по преданию, спас этим от землетрясения жизнь множества спартанцев), создавал новую науку («Первым дерзнул начертить ойкумену на карте, дав тем самым начало географии), упорядочивал существующие (астрономию и геометрию) и - чем больше всего известен - стал творцом самой абстрактной философии (учения о беспредельной первооснове всего сущего). Нам, однако же, важнее всего то, как он реформировал Фалесову астрономию.

Она была противоречива: с одной стороны, содержала блестящие наблюдения и догадки о небе, но с другой - Фалесово небо простиралось над плоской Землей, плавающей в безбрежном океане. То была Земля египтян, у которых имелись серьезные основания считать ее именно такой. по приказу Фараона Нехо II (около -700 года) совершили единственное в древности плавание вокруг Африки, и оказалось, что Землю действительно омывает океан, берегов которого никто не знал.

Однако египтяне (вот удивительно) не интересовались затмениями, а Фалес занимался ими и пришел к довольно странному результату: солнечное затмение блестяще объяснил, но о лунном не смог сказать ничего, по крайней мере - ничего, что запомнилось бы. При явном сходстве обоих явлений (давно отмеченном в и Халдее) сходство объяснений было для Фалеса невозможно. И правда, если принять, что Луна светит отраженным светом, она должна бы в египетском мире затмеваться каждую ночь, едва Солнце погрузится в «подземный Нил» (так египтяне называли тот путь, по которому оно возвращается на восток); если же счесть, что Луна сама излучает свет, то загораживанием вообще ничего не объяснить.

Проблема элементарно решается при одном условии - надо лишь «бросить Землю в небо», то есть признать, что она висит в пространстве и сравнима с Луной по размерам, а Луна светит отраженным светом. Более того, есть свидетельство: «Размеры и расстояния Солнца и Луны до сих пор устанавливались исходя из затмений… и вполне вероятно, что это открыл уже Анаксимандр. Однако написано это через тысячу лет после Анаксимандра, и автор, философ Симпликий, человек весьма сведущий, писал после гибели античных библиотек, а потому вряд ли мог видеть труды Анаксимандра.

В действительности Анаксимандр двинулся в прямо противоположном направлении, ибо никогда кратчайший путь к истине не бывает первым. Поступим так же, как в случае с Фалесом, - выпишем из фрагментов все астрономические достижения, приписываемые Анаксимандру, кроме совсем уж вымышленных поздними комментаторами. Получается, что Анаксимандр, согласно свидетельствам,

1. Изобрел гномон - древнейший астрономический инструмент: вертикальный стержень на горизонтальной подставке, расчерченной радиусами и концентрическими окружностями - для определения равноденствий и солнцестояний, а также служивший и (в действительности гномон был заимствован из вавилонской науки, возможно - Фалесом).

2. Постиг наклонение зодиака, то есть понял, что Солнце и Луна в течение года проходят через полосу созвездий, наклоненную по отношению к небесному экватору (это не так просто, поскольку звезды днем не видны); сами же эти созвездия (знаки Зодиака) открыты позже.

3. Нашел, что утренний заход Плеяд происходит на тридцать первый день после равноденствия. Далее Анаксимандр утверждал, что

4. Земля - цилиндр с высотой в 1/3 диаметра основания, на верхней плоскости которого мы живем.

5. Земля висит неподвижно вследствие своего центрального положения в космосе.

6. Светила (в том числе и Луна) представляют собой отверстия в наполненных огнем обручах, крутящихся в небе.

7. Затмения Солнца и Луны вызываются закрытием этих отверстий, а также «зависят от поворотов колеса» (о смысле последней фразы спорят до сих пор).

8. «Луна видна то полной, то ущербной вследствие открытия или закрытия отверстий».

9. Выше всего - обруч Солнца, посреди - обруч Луны, ниже всего - обручи звезд и планет.

10. Обруч Солнца в 27 раз, Луны - в 18 раз больше диаметра Земли.

11. Диаметры Солнца и Луны равны диаметру Земли.

Относительно последних двух пунктов сохранилось ценнейшее свидетельство: «Учение о размерах и расстояниях первым изобрел Анаксимандр, как сообщает Эвдем» Но там же сказано, что правильные значения величин установлены позже. Эвдем по времени вчетверо ближе к нашему герою, чем Симпликий, и работал в библиотеке Аристотеля, а потому поверим ему и не будем пытаться втиснуть Анаксимандровы числа в какую-то реальную схему. Примем лишь к сведению, что когда-то они оказались крайне полезны, поскольку, оспаривая их, родилась европейская математическая астрономия.

Продолжение следует.

Анаксимандр (ок. 610 - после 547 до н. э.), древнегреческий философ, представитель милетской школы, автор первого философского сочинения на греческом языке «О природе». Ученик Фалеса. Создал геоцентрическую модель космоса, первую географическую карту. Высказал идею о происхождении человека «от животного другого вида» (рыб).

Анаксимандр (греч.) - математик и философ, сын Праксиада, род. в Милете 611, умер 546 до P. X. Между всеми греческими мыслителями древнейшего периода, ионийскими натурфилософами, он в самом чистом виде воплотил в себе их спекулятивное стремление познать происхождение и начало всего сущего. Но между тем, как другие ионийцы за такое начало признавали ту или другую физическую стихию, воду, воздух и т. п А. учил, что первоначальной основой всякого бытия есть безграничное (toapeiron, бесконечное), вечным движением которого выделились первичные противоположности тепла и холода, сухости и влага и к которому все опять возвращается. Творение есть разложение бесконечного. По его представлению, это бесконечное постоянно выделяет из себя и постоянно же воспринимает известные, неизменные стихии, так что части целого вечно изменяются, тогда как целое остается неизменным. Этим переходом от определенности материального объяснения вещей к отвлеченному представлению А. выступает из рядов ионийских натурфилософов. См. Сейдел, "Der Fortschritt der Metaphysik unter den altestenjon. Philosophen", (Лейпциг, 1861). Как собственно он пользовался своей гипотезой для объяснения происхождения отдельных вещей, об этом имеются лишь отрывочные сведения. Холод, в соединении с влагою и сухостью, образовал землю, имеющую форму цилиндра, основание которого относится к высоте как 3:1, и занимающую центр вселенной. Солнце находится в высшей небесной сфере, больше земли в 28 раз и представляет полый цилиндр, из которого изливаются огненные потоки; когда отверстие закроется, происходить затмение. Луна тоже цилиндр и в 19 раз больше земли; при наклонном положении ее получаются лунные фазы, а затмение происходит тогда, когда она совсем перевернется. А. первый в Греции указал на наклонение эклиптики и изобрел солнечные часы, при помощи которых определял линии равноденствия и солнечные повороты. Ему приписывают также составление первой географической карты Греции и изготовление небесного глобуса, которым он пользовался для объяснения своей системы вселенной. См. Шлейермахер, "Uber А.", (Берл., 1815). О близкой связи его космогонии с восточными умозрениями см. Бюсген, "Uber das apeiron des A.", (Висбад., 1867). П. Г. Редкина, "Из лекций по истории философии права".

Истоки европейской науки и философии нужно искать в Древней Греции. Именно там зародились основные подходы к осмыслению действительности. Одной из самых древних школ является направление натурфилософии Фалеса Милетского и его учеников. Видным представителем этого досократического периода был и Анаксимандр, философия которого относится к так называемому стихийному материализму. Расскажем о том, чем отличаются воззрения этого философа. А также рассмотрим краткую биографию Анаксимандра и основные положения его философских и научных воззрений.

Древнегреческая философия

Небольшая область на малоазийском побережье Древней Греции, Иония, является родиной античной, а значит, и европейской философии. Это место было уникальным потому, что находилось на стыке Востока и Запада. Здесь размещались 12 знаменитых греческих городов, в которых и зародилась культура Древней Греции. В портах Ионии разгружались многочисленные корабли с Востока. Они привозили в города не только товары, но и сведения о жизни в других странах, знания, которые добыли восточные ученые, а также иноземные представления об устройстве и возникновении мира. Любознательные греки и сами много бывали на Востоке и могли ознакомиться с индийскими, персидскими, египетскими религиозными и философскими мировоззрениями.

Под влиянием восточных культур, а также благодаря особым социально-экономическим условиям в Греции складывается новый тип характера. Греки уважительно относились к чужим мнениям и знаниям, интересовались устройством мира и причинами всех вещей, а также им был свойственен здравый смысл, склонность к логическим рассуждениям, внимательность к окружающему миру. В те времена на Востоке уже существовали стройные системы представлений о том, как устроен мир, о божественных началах жизни, о смысле человеческого существования. Там были сформулированы идеи об абсолютном начале, о божественном происхождении людей и мира вокруг, о необходимости самосовершенствования и самопознания, о моральных основах человеческого общества. Все эти знания восприняли представители милетской школы, которые тоже начали задумываться о том, как устроен мир, каковы его законы. Так в 6 веке до н. э. начала складываться древнегреческая философия. Это было не заимствование восточных идей, а оригинальное мышление, в которое включалось и восточное знание.

Основные вопросы античной философии

Экономический расцвет Древней Греции, появление у свободных граждан греческих полисов большого количества свободного времени способствовало развитию древнегреческого искусства и философии. Необремененные необходимостью все время и силы тратить на выживание, греки стали на досуге размышлять обо всем, что их окружает. В Древней Греции появилась самостоятельная социальная прослойка - философы, которые вели дискуссии, раскрывали гражданам смысл всего сущего. Именно в таких условиях и жил Анаксимандр, основные идеи которого выросли из размышлений над основными вопросами бытия, которые ставили перед собой и миром древнегреческие философы. К главным вопросам, которые интересовали людей в античные времена, относятся:

- Откуда взялся мир?

- Что лежит в основе мира?

- Каков главный закон мира, логос?

- Как можно объяснить явления природы;

- Что такое истина и как ее можно познать?

- Что такое человек и какое место он занимает в мире?

- Каково назначение человека, что есть благо?

- Каков смысл жизни человека?

- Как устроена душа и откуда она взялась?

Все эти вопросы волновали греков, и они старательно искали ответы на них. В результате чего сложилось два основных подхода к объяснению мира и его происхождения: идеалистический и материалистический. Философы открыли основные способы познания: эмпирический, логический, чувственный, рациональный. Самый ранний период античной философии называют натурфилософией, так как в эту эпоху мыслителей более всего интересовали Космос и окружающий мир. Значительный вклад в осмысление этих проблем внес и Анаксимандр Милетский. В связи с этим главным объектом изучения в античной философии становятся истоки космологии и космогонии.

Милетская школа

Самая первая научно-философская школа появилась в Греции в начале 6 века до н. э. Ее называют милетской и относят к ионическому направлению в античной философии. Главные представители милетской школы - это Фалес и его ученики Анаксимен, Анаксимандр, Анаксагор и Архелай. Милет в те времена был крупным, развитым городом, сюда приезжали образованные люди не только с побережья Малой Азии, но и из стран Востока. Милетские философы интересовались тем, как устроен мир, из чего все произошло. Милетские мыслители были основоположниками многих европейских наук: физики, астрономии, биологии, географии и, конечно, философии. В основе их воззрений лежал тезис о том, что ничто не возникает из ничего, и представление о том, что только космос вечен и бесконечен. Все, что видит вокруг себя человек, имеет божественное происхождение, но в основе всего лежат первоисточники. Проблеме поиска исходного первовещества и были посвящены главные размышления Фалеса и его учеников, в том числе и философия Анаксимандра.

Фалес и его ученики

Основоположником европейской науки и древнегреческой философии по праву считается Фалес Милетский. Годы его жизни определяются примерно: 640/624 - 548/545 до н. э. Греки почитали Фалеса отцом философии, его включают в число семи знаменитых древнегреческих мудрецов. О его биографии можно судить из разных источников, в достоверности которых нет абсолютной уверенности. Считается, что Фалес имел финикийское происхождение, он был из знатного рода и получил хорошее образование. Он занимался торговлей и науками, много путешествовал, бывал в Египте, Мемфисе, Фивах. Он изучал причины наводнений, математику, опыт жрецов. Нашел способ измерить высоту египетских пирамид. Его считают основоположником греческой геометрии. О роде занятий Фалеса в Греции нет единой версии. Одни источники говорят, что он был близок местному правителю и занимался политикой, по другой версии, он жил обычной жизнью, далекой от государственных дел. Также разнятся и предположения о его семейном положении. По одним источникам, он был женат и имел нескольких детей, по другим - был одиноким и жил уединенно. Знаменитостью Фалес стал после того, как предсказал солнечное затмение 585 года до н. э. Это единственная точная дата, которая известна из жизни Фалеса.

Сочинения ученого не сохранились, в греческой традиции ему приписывают два основных труда: «О солнцеворотах» и «О равноденствиях». Считается, что он первый открыл для греков созвездие Большой Медведицы, а также сделал ряд астрономических открытий. Отвечая на вопрос о первичном мировом веществе, он утверждал, что начало всего - вода. Она, по его мнению, является живым, активным началом. При ее затвердении появляется суша, при испарении - воздух. Причина всех преобразований воды - дух. На счету Фалеса также целый ряд точных физических наблюдений, а также множество фантастических предположений. Например, он считал, что звезды состоят из земли, а она, в свою очередь, плавает в воде. Земля, по его мнению, является центром мира, если она исчезнет, то рухнет весь мир.

Но заслуга Фалеса была в том, что он пытался разобраться в устройстве вселенной, задал множество важнейших вопросов, которые и заложили основы науки. Деятельность ученого привлекла к нему нескольких учеников, которые и составили основу милетской школы натурфилософии. О взаимодействии Фалеса со своими последователями не осталось никаких сведений, так же как не сохранилось никаких его трудов. О его мыслях и деятельности мы сегодня узнаем только из воспоминаний следующих поколений ученых и мыслителей, а уверенности в их точности нет. Ближайшими учениками были Анаксимен и Анаксимандр. Философия для них стала делом жизни. Последователями этого направления являлись Анаксагор, Архелай, которые создали собственные школы философии. Архелай считается учителем Сократа. Таким образом, милетская школа стала фундаментом, на котором выросла вся философия Древней Греции.

Анаксимандр: биография и интересные факты

К сожалению, сведений об учениках Фалеса осталось еще меньше, чем о нем самом. Даже то, был ли в действительности Анаксимандр учеником Фалеса, не доказано. Также известны только приблизительно годы жизни Анаксимандра. Родился он ориентировочно в 610 году до н. э., предположительно, в состоятельной семье торговца. Современники вспоминают, что он занимался самыми разными видами деятельности: торговал, путешествовал, занимался науками и размышлениями.

Некоторое время он жил в Спарте. Анаксимандр Милетский занимался и государственным устройством, известно, что он принимал участие в организации одной из милетских колоний. Как и его учитель Фалес, занимался изучением природных явлений и даже предсказал землетрясение в Спарте и спас многих жителей. Также он считается основателем научной географии. Прожил философ 55 лет и умер в один год со своим учителем Фалесом. О выдающихся людях ранней греческой истории складывалось множество мифов и легенд, и даже анекдотов. Анаксимандр, интересные факты из жизни которого также превратились в байки, навсегда связан с тем, что впервые нарисовал на листе карту Греции: «дерзнул начертить ойкумену», так писали о нем ученые гораздо более поздних лет. Еще он известен как первый создатель глобуса.

Трактат «О природе»

Подлинные тесты Анаксимандра не сохранились, о его работах и мыслях мы узнаем из позднейших пересказов греческих ученых, а также из трактовок ранних христианских ученых, которые очень вольно обращались с первоисточниками. Христианские авторы вообще использовали цитаты из произведений Анаксимандра исключительно для осмеяния языческих представлений древних греков. Единственная работа философа, дошедшая до нас - это трактат «О природе». Он знаком современным читателям по пересказам и единственному сохранившемуся фрагменту оригинального текста. В этом сочинении ученый изложил свои размышления о структуре мира и его происхождении. Его анализ показывает, что Анаксимандр далеко ушел от своего учителя во взглядах на Космос и его устройство и смог сделать немало серьезных открытий.

Космология Анаксимандра

Главная область размышлений философа была связана с космосом. Он считал, что звезды - это окошки в небесной тверди. Внутри звезды горит огонь, закованный в оболочки.

Очень своеобразно, судя по всему, понимал Анаксимандр, труды которого недоступны нам для непосредственного изучения, строение Земли. Он представлял ее в виде цилиндра; по одной стороне мы ходим, но есть и другая плоскость, ей противоположная. Земля является центром мира, она ни на что не опирается, а парит в космосе. Причину парения философ объяснял тем, что она равноудалена от всех остальных объектов в космосе. Земля окружена гигантскими кольцами с отверстиями, внутри которых горит огонь. Маленькие трубочки заканчиваются звездами, в них огня меньше, поэтому свет звезд такой тусклый. Второе кольцо больше, и огонь в нем ярче, в его отверстие видна Луна. Оно порой перекрывается - так объясняются лунные фазы. Самое дальнее кольцо - самое яркое, и через его отверстие мы видим Солнце. Таким образом, вселенная, по Анаксимандру, заканчивается небесным огнем.

Космологическая теория Анаксимандра была невероятно новаторской для своего времени. Он поставил Землю в центр мира, создав, таким образом, первую геоцентрическую концепцию. Она стоит на месте, у нее нет никаких причин для движения. А вокруг Земли по своим орбитам движутся небесные светила - таким образом ученый смог объяснить движение космических объектов, для чего потребовалась мощное, неортодоксальное мышление.

Космогония Анаксимандра

Размышления о происхождении вселенной также были большой частью занятий ученого. Философия Анаксимандра строилась на отрицании участия богов-олимпийцев в создании вселенной. Он считал, что она развивается сам по себе, по собственным законам, а момента возникновения у нее нет, так как Космос вечен. По его мнению, все сущее начинает появляться из некоего нематериального начала. На первом этапе происходит деление всего на физические сущности: сухое, влажное, твердое, мягкое и т. д. Взаимодействие этих субстанций образует космос в виде шара, а уже внутри этой оболочки начинают происходить различные физические процессы. В результате охлаждения появляется земля и воздух вокруг нее, а снаружи сохраняется горячее - огонь. В результате влияния огня субстанция затвердевает настолько, что создает оболочку, в которой и существует вселенная. На завершающем этапе формирования вселенной появляются живые существа. Анаксимандр считал, что жизнь зародилась в остатках высохшего морского дна. Происходит испарение влаги, и из тепла и ила рождается все живое. То есть он считал, что существует естественное зарождение жизни, без божественного вмешательства. Также он полагал, что вселенная, как и все в мире, имеет свой срок жизни, она рождается, умирает, а затем вновь появляется.

Новые идеи Анаксимандра

В области космологии ученый сделал много открытий. Его версия о том, что земля неподвижно стоит в центре мира безо всякой опоры, была революционной для своего времени. Тогда все мыслители еще верили в наличие земной оси, которая и удерживает планету на месте. Источником всего сущего является нечто бесконечное, нематериальное и вечное. Философ назвал эту сущность апейроном. Это некая субстанция, которая неуловима, так как находится в постоянном движении. Апейрон постоянно из чего-то возникает и во что-то преобразуется, он непостижим человеческим умом. Философское учение Анаксимандра построено на представлении апейрона как атрибута чего-либо. В те времена это слово было прилагательным, только позже Аристотель преобразует его в существительное. Из апейрона как из субстрата появляются четыре стихии, которые и организуют все сущее. Понятия апейрона и субстрата являются важнейшими достижениями Анаксимандра. Его представления о происхождении всего живого без участия богов стали еще одним новаторским вкладом в багаж человеческой мысли. Эти взгляды будут развиваться значительно позже, уже в Новое время. Также философ стал прародителем диалектического подхода к осмыслению мира. Он говорил о том, что сущности могут перетекать одна в другую, мокрое может высохнуть, и наоборот. Он доказывал, что у противоположного есть единое начало, это стало предвосхищением будущей диалектики.

Научные воззрения

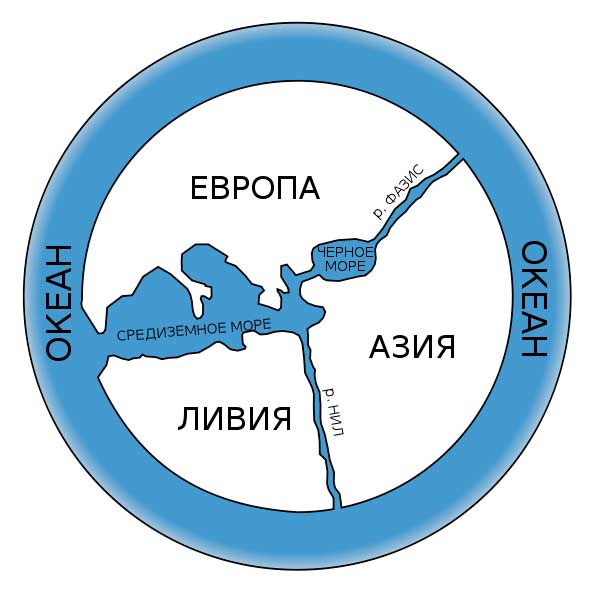

Следует вспомнить вклад Анаксимандра в географию. По сути, он стал основоположником этой науки в европейской традиции. Размышляя о структуре вселенной, он также размышляет о том, как устроена земля и пытается изобразить это графически. Карта земли Анаксимандра отличается большой наивностью: три континента- Европу, Азию и Ливию - омывает океан. А разделяют их Средиземное и Черное море. Он первый из европейцев нарисовал карту своего мира (она не сохранилась, мы можем судить о ней только по фрагментам). Конечно, пока на ней очень мало географических объектов, но это уже было прорывом, так как следующие поколения ученых и путешественников смогли расширить и дополнить эту карту.

Еще одним важным научным достижением Анаксимандра является установка первого в Греции гномона - солнечных часов и усовершенствование скафиса, вавилонских часов. Среди астрономических достижений Анаксимандра, открытия которого стали прорывом для своего времени, можно назвать попытку сравнить величины известных небесных тел с Землей.

Ученики Анаксимандра: Анаксимен

Анаксимандр стал одной из важных ступеней в эволюции древнегреческой философии. Его главный ученик Анаксимен продолжил и развил взгляды своего учителя, он также относится к милетской школе. Главная заслуга философа в продолжении размышлений о движении вселенной. В качестве первоосновы всего сущего он выдвигал воздух. Он безграничен и не имеет никаких качеств. Его частицы вступают во взаимодействия друг с другом, и отсюда рождается все сущее, появляются характеристики материального мира. Анаксимен стал замыкающим звеном в течении стихийного материализма.